ホーム

ホーム

よくある質問

よくある質問

お問い合わせ

お問い合わせ

|

|

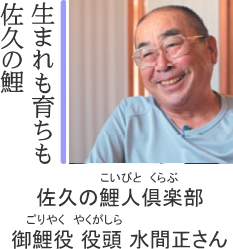

鯉づくりに不向きな佐久?  佐久を代表する名物「鯉」。この鯉を生み出したのは、苦労を重ね、知恵をしぼった先人たちの「チカラ」に他ならない。 意外にも佐久は鯉の生産に適した土地ではなかったという。佐久の気候風土が最適だと思われがちだがそうではない。もともと鯉は寒さに弱い温水魚で、14度以下では餌をあまり食べずよく育たない。鯉が大きく成長するためには、ある程度高い水温が必要。確かに江戸時代に行われていた水田養鯉のころは向いていた。また、桜井地区は湧き水が豊富だった。千曲川の水が2度以下になってしまうのに対し、湧き水は16度と一年を通し安定した水温を保てた。そのため、夏は田んぼで飼って、冬は桜井地区で預かってもらうという流れがあった。 明治時代後半には、低温に強く、形も良いドイツ鯉との交配など品種改良も行われ、今の佐久鯉の礎はここで築かれた。その後、昭和になり、東京まで鯉を運び、佐久鯉の普及に努めた人たちがいる。そんな「チカラ」の結晶が“現在”をつくった。 佐久を代表する名物「鯉」。この鯉を生み出したのは、苦労を重ね、知恵をしぼった先人たちの「チカラ」に他ならない。 意外にも佐久は鯉の生産に適した土地ではなかったという。佐久の気候風土が最適だと思われがちだがそうではない。もともと鯉は寒さに弱い温水魚で、14度以下では餌をあまり食べずよく育たない。鯉が大きく成長するためには、ある程度高い水温が必要。確かに江戸時代に行われていた水田養鯉のころは向いていた。また、桜井地区は湧き水が豊富だった。千曲川の水が2度以下になってしまうのに対し、湧き水は16度と一年を通し安定した水温を保てた。そのため、夏は田んぼで飼って、冬は桜井地区で預かってもらうという流れがあった。 明治時代後半には、低温に強く、形も良いドイツ鯉との交配など品種改良も行われ、今の佐久鯉の礎はここで築かれた。その後、昭和になり、東京まで鯉を運び、佐久鯉の普及に努めた人たちがいる。そんな「チカラ」の結晶が“現在”をつくった。流水のチカラ 成長が遅く大きくなりにくい一方で、千曲川水系の水がもたらす恩恵があった。佐久鯉をつくる上で、最大の特徴といえば、切鯉を流水で3年もかけて育てることにある。低温で高タンパクのエサを与えるので、丈は伸びないが、脂がのって身が締まる。これが佐久鯉のうまさになる。そして流水状態では、鯉のくさみの原因ともなる植物性プランクトンの発生を抑える効果がある。くさみがないという佐久鯉の特徴は、こんなところに理由がある。 そして、やはり最後は人間の“わざ”。毎日魚を見て、毎日水の色を見て、その日の天候や温度によって管理の仕方が変わってくる。先人の知恵と、自らの経験を合わせ、鯉づくりに心血を注ぐ。「鯉は主の足音の多さを聞いて大きくなる」と言われる所以である。 地域ブランド認定 平成20年「佐久鯉」は、特許庁より地域団体商標登録の認定を受けた。鯉の代表的な産地ということで、他の産地から「佐久から盛り上げてもらわないと、鯉の文化が消えてしまう」と期待をかけられる。佐久の食文化も含めての「佐久鯉」だけに、佐久での消費を高めていくことが求められる。 けっして恵まれているとはいえない条件での鯉づくり。しかし「困難をクリアするから、うまい鯉が生まれる」と、佐久養殖漁業協同組合長の飯田好輝さん。佐久の鯉のうまさは、苦労と熱意が生んだ、名品なのだ。 そんなことを考えながら、食べる鯉はまたひと味違ってくるはずだ。 それに、名物は、何といっても産地で食べるのが一番だ。産地、佐久がうまい。 鯉に恋するメンバー  「佐久鯉」ブランドに一石を投じる出来事があった。それは、市立泉小学校の児童が社会勉強で地元のことを調べていたところ、「佐久鯉は有名だけれど、一般家庭になぜ広まっていないか疑問を感じる」との意見書を作り、佐久市長あてに出したことだった。子供たちの行動に、目から鱗が落ちた。「鯉の文化を絶やしてはいけない」と、佐久商工会議所が中心になって「佐久の鯉人倶楽部」が発足した。そんなきっかけをつくってくれた子供たちにお礼として、鯉料理をごちそうした。 同倶楽部の御鯉役・水間正さんは「鯉のあらいは、酢味噌ではなく、昔からわさび醤油で食べるのが当たり前」と話す。生まれも育ちも佐久の鯉であれば、臭みもないからわさび醤油が一番。自分で鯉を育て、昔からの味を食したい、という思いを抱いていた。だからこそ、この取り組みに積極的にかかわった。 メンバーは仕事から年齢までさまざまで、個性豊かな面々。鯉店の人、食べるのが好きな人、釣るのが好きな人たちが集まった。佐久鯉への関わり方はそれぞれでも、想いは一つ。佐久鯉の文化を守りたい。毎日数回のエサやり、健康状態の管理、鯉の越冬池への移動など、鯉づくりのすべてにかかわる。すべてボランティアだが、佐久鯉のためなら何とやら。 「佐久鯉」ブランドに一石を投じる出来事があった。それは、市立泉小学校の児童が社会勉強で地元のことを調べていたところ、「佐久鯉は有名だけれど、一般家庭になぜ広まっていないか疑問を感じる」との意見書を作り、佐久市長あてに出したことだった。子供たちの行動に、目から鱗が落ちた。「鯉の文化を絶やしてはいけない」と、佐久商工会議所が中心になって「佐久の鯉人倶楽部」が発足した。そんなきっかけをつくってくれた子供たちにお礼として、鯉料理をごちそうした。 同倶楽部の御鯉役・水間正さんは「鯉のあらいは、酢味噌ではなく、昔からわさび醤油で食べるのが当たり前」と話す。生まれも育ちも佐久の鯉であれば、臭みもないからわさび醤油が一番。自分で鯉を育て、昔からの味を食したい、という思いを抱いていた。だからこそ、この取り組みに積極的にかかわった。 メンバーは仕事から年齢までさまざまで、個性豊かな面々。鯉店の人、食べるのが好きな人、釣るのが好きな人たちが集まった。佐久鯉への関わり方はそれぞれでも、想いは一つ。佐久鯉の文化を守りたい。毎日数回のエサやり、健康状態の管理、鯉の越冬池への移動など、鯉づくりのすべてにかかわる。すべてボランティアだが、佐久鯉のためなら何とやら。鯉っておいしいね また、活動の発端となった子どもたちへの「鯉文化を伝える活動」も行っている。学校での鯉の飼育の指導や、稚魚の放流体験、講演など活動内容はさまざま。鯉の話に子どもたちは、思った以上に興味深く耳を傾けてくれた。その後「いか座やら座さく市」でミニ見に水族館をやっていたときに子どもたちから「水間さん、あの時はありがとうございます」と声を掛けられ、「あれから何回も鯉たべたよ」と話してくれた。「とても、うれしかった」と水間さん。まだまだ、小さなことだが、一歩ずつでも、鯉の文化が再び根付きつつあると感じた瞬間だ。 佐久鯉文化を守り続ける  平成21年には「佐久鯉にまつわる感動ストーリー」を募集し、冊子を作った。一般の人が鯉への思い出、エピソードを持っていることに、改めて佐久鯉が地元でこれほど愛されていたんだ、ということを知った。佐久商工会議所を中心としたこういった一連の活動は、経済効果をもたらし、食卓にも鯉の食文化を再び戻した。 復活の兆しは見えた。この“恋”を一過性で終わらせてはいけない。「私たち素人では限界もある。鯉に携わる人たちを含め、何とかこの活動が守れたら」と会員の皆さん。さらなる“鯉人”を求めている。 平成21年には「佐久鯉にまつわる感動ストーリー」を募集し、冊子を作った。一般の人が鯉への思い出、エピソードを持っていることに、改めて佐久鯉が地元でこれほど愛されていたんだ、ということを知った。佐久商工会議所を中心としたこういった一連の活動は、経済効果をもたらし、食卓にも鯉の食文化を再び戻した。 復活の兆しは見えた。この“恋”を一過性で終わらせてはいけない。「私たち素人では限界もある。鯉に携わる人たちを含め、何とかこの活動が守れたら」と会員の皆さん。さらなる“鯉人”を求めている。 |

|

鯉のうまさを生かすために、どんな料理がいいか。地域の調味料などを使って作り、今に受け継がれるのが、鯉料理の伝統3品ともいわれる、あらい、鯉こく、うま煮だ。 鯉のうまさを生かすために、どんな料理がいいか。地域の調味料などを使って作り、今に受け継がれるのが、鯉料理の伝統3品ともいわれる、あらい、鯉こく、うま煮だ。先人がつくり上げた伝統の味を守り続けるため、佐久の鯉料理店が切磋琢磨し、伝統の味はさらに熟成されていく。 伝統3品と新メニューの詳細はこちらからご覧ください。 |

|

ページトップへ

ページトップへ食のチカラへ戻る |