|

| 小田井宿本陣(安川家) |

江戸より21番目の小田井宿は、街道随一の賑わいを見せた追分宿と、内藤氏1万5000石の城下町で、交通の要衝であった岩村田宿の間に位置する瀟洒な宿場である。規模も小さく鄙びた風情が今に遺されている。ところが女性や子供連れには人気があり、お姫様が泊まることも多かったために「姫の宿」という別名もあった。女性に好まれたのは、このところ毎回登場する飯盛り女がこの宿にはいなかったためであるという。

また、女性が東海道より中山道を選んだのは、危険な川越しが少なかったためともいう。中山道は塩名田宿で千曲川を渡るだけだった。川を渡る時、若い女性が川越し人足の肩に乗るのを敬遠する気持ちはわからないでもない。そのかわり、かつてある女子アナが、旧中山道を「いちにちじゅうやまみち」と読んで妙な評判をえたことがあるが、特に信州では、この形容は決して間違ではない。相当に難渋な旅だったことは想像に難くないだろう。

小田井宿は筆者がもっとも親しみを抱いている宿場のひとつである。佐久平の中山道では実際に足で歩いた最初の宿場であったからだ。一昨年、8月16日、東京から電車を利用して「小田井宿祭」の見物にやってきた。この祭は皇女和宮の行列を中心に龍神太鼓や鼓笛隊などで構成されている。行列を見て、本陣や下の問屋が遺る宿場を行きつ戻りつ、半日、その雰囲気を楽しんだ。その後は何度となく通ることになったが、祭の日を除けば小田井宿は、商店や飲食店もなく、あくまでも静かな佇まいである。

|

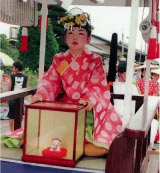

| 祭りで和宮に扮する地元の少女(手前が和宮から拝領されたひな人形) |

|

文久元年(1861)和宮が降嫁された時、公武それぞれの面子も加わって、その行列は中山道始まって以来の規模となった。信濃では8万人もの人々が動員されたという。当然、通過した地域の疲弊は著しかった。和宮は小田井宿の本陣で昼食をとり、給仕した安川時太郎氏にひな人形が拝領された。この人形は安川家に保存されており、前述の祭では和宮に扮し輿に乗った童女によって運ばれる。

周知のように皇女和宮は、幕末の公武合体政策の象徴として、16才という若さで第14代将軍徳川家茂降嫁した。“悲劇のプリンセス”といわれる。また、謎に包まれた女性でもあり、有吉佐和子の小説『和宮様御留』では“替え玉”にされてしまった。わずかに伝えられるところによると、容姿端麗で、政略結婚であったにもかかわらず、同い年の家茂との夫婦仲は睦まじかったという。

|

| 小田井宿祭り |

家茂は21才で夭逝し和宮は剃髪したが、自身、32才の若さで世を去った。行列が通過した中山道のなかでも、小田井宿は和宮の影をもっとも留めているようにも思える。

|