|

今年を世界市場の変化に新たな対応を考える年と位置づけ、今まで拙文でご披露したようにインド、中近東を始め多くの地域の変化と我が国、日本からの見方と現地の変容を探り視点,視覚、戦略、経営方針を現実に沿わせて行く為の旅。 今年を世界市場の変化に新たな対応を考える年と位置づけ、今まで拙文でご披露したようにインド、中近東を始め多くの地域の変化と我が国、日本からの見方と現地の変容を探り視点,視覚、戦略、経営方針を現実に沿わせて行く為の旅。

その一里塚としてアメリカを10日間ほど旅してきました。私の中のアメリカ人はどちらかと言えば明るく、単純で、悪気なく、でも自分は正しいと言いたい人の国かなと思っていましたが、なんとも「不機嫌な国」になっていたのでした。

まず空港のセキュリテイは9.11.テロの後から厳しくなったとは承知していましたが、トランクには鍵をかけるな、靴を脱いでゲートを通れ、悪い冗談は言うな、長い待ち時間は当然である、入国審査では両手の指紋をとり、顔写真を撮るといったことで乗り継ぎのサンフランシスコでは16時間の時差と11時間のフライトの後ですから当然 双方 不機嫌です。

その後あちこちで「不機嫌」に遭遇しましたが「何故」と「だから」について下記に私見を述べてみましょう。

コーラの自販機が鉄格子に収まっている写真を載せておきましたが、わずか50セント=60円のコーラを買うのに鉄格子の中に手を入れ、コインを投入し飲みたいもののボタンを押し、鉄格子の下の口からまた取り出す。このストーリーにアメリカの不機嫌が象徴されていると思いました。

経済面ではここ10年くらいの間に猛烈な競合がおこり狩猟民族だからこその「強い者が弱い者を食う」「だまされたら、だまされた方が悪い」「金の力に神もひれ伏す」結果どの業界でも乗っ取り、買収、激烈なリストラが続き、勝ち負けがはっきりした荒れ野の国になったということでしょうか?

それに加えてテロを受けての国策の中心が国防、自衛、攻撃の正当化になり過敏な軍事的展開がアフガン、イラクと続きます。

でもアメリカの主張は、国際的には日本は例外で、かつての友好国も距離を置き冷ややかな目線で見られ孤立化をたどりますが、この影響をもっとも強く受けているのは低所得層であり不法移民を含む弱者です。

政府を含め勝ち組は建前でも通りますが、生活の実態は二極化が進み、私どもの業界関連も中国からの安い物がなくては市場競争に勝てない現実の姿があります。

結局ホテルの接客もコンピューターのデータ任せで、ホテルに到着しチェックインのためフロントへ行くと、私どもの予約が入っていないとのことでしたが、そのとき長い間アメリカにいる同行した駐在員は烈火の如く怒りまくり、支配人を呼びつけました。部屋は追加料金を払わされて用意されましたが、アメリカのホテルの標準装備であった冷蔵庫もなく、スリッパもなくセーフテイボックスもない部屋にたどり着いたのでした。

このようにアメリカから学んだはずの接客の基本も失われ、怒られたフロントも怒った日本人も不機嫌な一日になったのです。

それ以上に変わったのは体型です。前にも肥った人はいましたがよく言われる標準体重からみるとめちゃくちゃ肥った人が激増したようです。

あちこちで聞いてみましたが、いわゆる肥満の比率は人口2億4000万人の内60%から70%とのことでしたが、病的な肥満(私は「超DEBU率」と名付けましたが)は体重130キロ以上または150キロ以上との説がありました。これは日本なら相撲取りになれるほどの体重ですが、その比率がなんと20%または30%とのことですから、人口で5000万人から7000万人と言うことです。これらの人の総体重は780万トンから900万トンに上るわけで、この食べるしか不満のはけ口のない人々が自己規制をして健康な体重に戻ってくれるだけで、アフリカの飢餓もなくなるのではと思ったほどです。

アメリカ西海岸を中心に不法移民問題も深刻で、長い国境線を命がけで越えてきた人達は、結局 最低賃金7ドルから8ドルをはるかに下回る3ドルから4ドルを受け入れざるを得ず、不法を承知で雇う企業間での雇用の奪い合いが血を見ることにもなり、悲しきアメリカンドリームも故郷にも帰れず立ちすくんでいるのでしょうか。そんなこんなでみんな不機嫌なようでした。

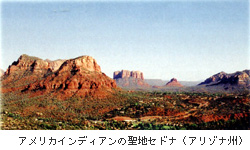

旅の最後にフェニックスに駐在している義弟の話では、いまのアメリカで誰もが訪ねたい町だという「セドナ」(標高1400メートルで軽井沢のような保養地。アメリカインデイアンの聖地でもあり、日本で言う「気」「魂」が宿る「癒し」の町)に案内してもらい、確かに私たちも癒されて帰国の途に着いたのでした。

ところで、私にとっての「アメリカ」は子供の頃、映画を通して受け取ったイメージがまずありました。

広い道路、馬力の有りそうな車、大きな家、珍しい家庭用品や様々な家具、スタイルの良い美人、英語がしゃべれる人、その当時の日本には見あたらなかった全ての物が興味深いモノでした。

そして親父の仕事を手伝うようになって輸出市場としてのアメリカ。私どもは自動車のブレーキ部品を作っているのですが、40年近くさかのぼると国内市場は誠に小さく親父が言う「自社ブランドで下請けでない仕事をしたいのだ」との経営判断を実現するにはアメリカに行くしか無いと思いました。そこで、英語もしゃべれないのに西海岸のロスアンジェルスになんとか飛び、一軒の知り合いも無い状況でしたので、現地でいう「イエローページ」といういわば職業別電話帳で「ブレーキ」と名の付いた会社に、しゃにむにアポイントをもらって飛び込み、売り込みを強引にしたものでした。

そのころのアメリカ、アメリカ人は日本人に優しく、なんとか私の言いたいことを解ってやろう、できれば買ってやろうと努力してくれまして、小さな注文を小さな会社の社長からもらったときは涙が止まらなくなったことを今でも思い出します。

そんな一歩からアメリカ市場が我が社を支えてくれた時期が続きましたが、1980年代のはじめから雲行きが変わり出来れば日本から買いたくないとの空気が肌を刺すようになりました。

そしていわゆる「プラザ合意」によって円が劇的に高くなり、日本からの輸出は締め出し状態になりまして、当社は国内市場の拡大、アジア、中近東へと転換し、長くアメリカとの取引はなかったのです。

時代は移り、経営を次世代に引き継ぐ時期となり、今回改めてアメリカへの再挑戦のため共々10日間の出張に出かけたのでした。

シカゴ、ロスアンジェルスを中心でしたが企業買収、倒産、統合、合併、を経たアメリカは合理化という安値競争の真っ最中で、どの業種も中国に影響を受けており、歪んだ「中国依存症」になっているようでした。

売り手から見るアメリカの市場は、概ね高品質高価格 良品中価格 低品質超低価格に分かれており差別化できない人たちは結局量を追い、価格だけの世界に落ち込んで行くように見えます。

勿論、私どもは差別化できる分野を目指し、一方インドネシア工場の価格対応力を持ってアメリカに再挑戦すると共に孤立しないための提携も視野に入れてのコトでした。

|